淡路島の古民家での暮らし方_File11

2013.9.18

Researchの概要

調査日2013年9月18日

File11 岡本純一 Junichi Okamoto

1979 兵庫県淡路島生まれ

2002 「清水多嘉示賞」受賞(大学院生への奨学金助成)

2004 武蔵野美術大学 大学院 彫刻コース 修了

2005 「資生堂ADSP」選出 (Art Documents Support Program by SHISEIDO)

2009 「第4回資生堂アートエッグ」入選

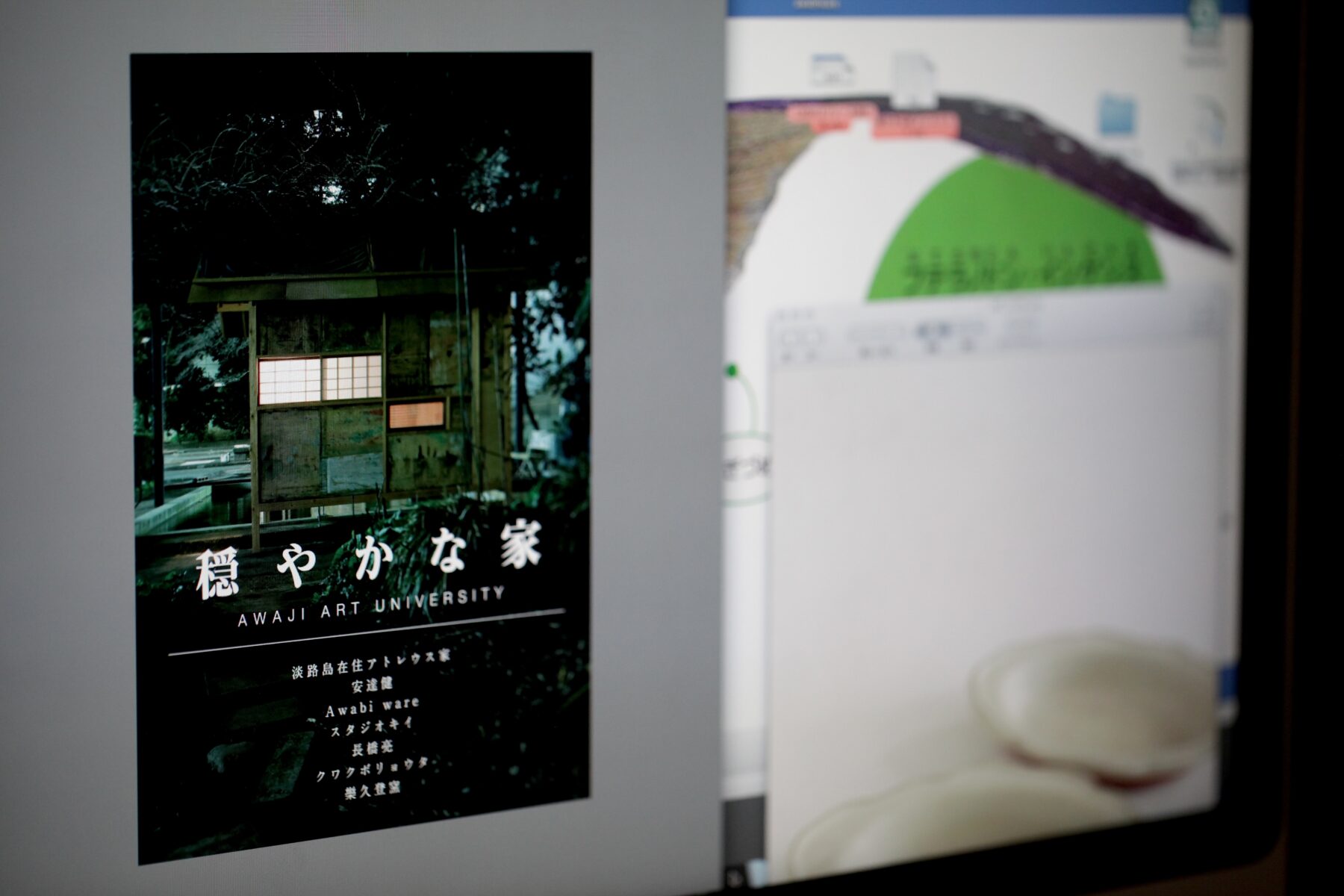

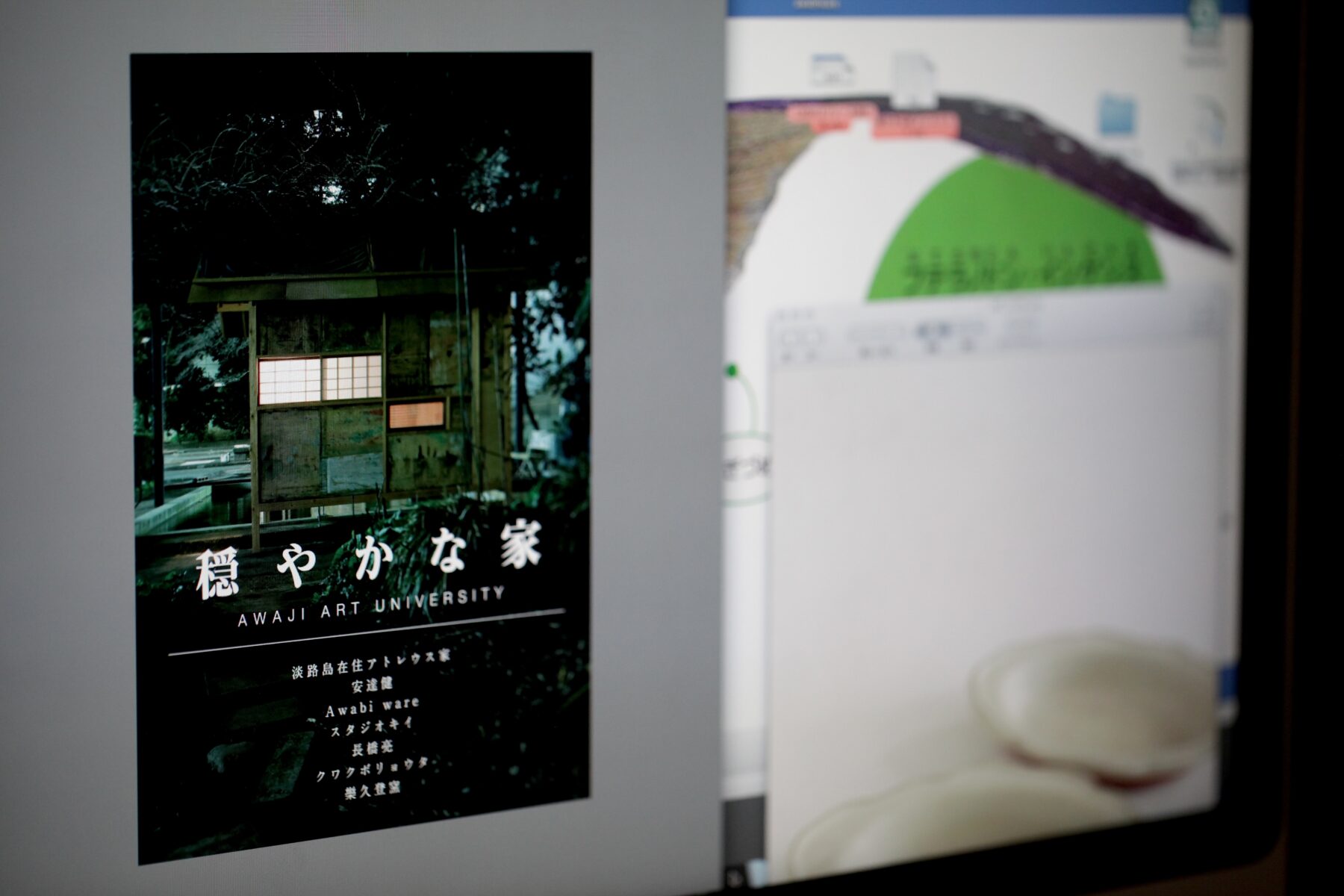

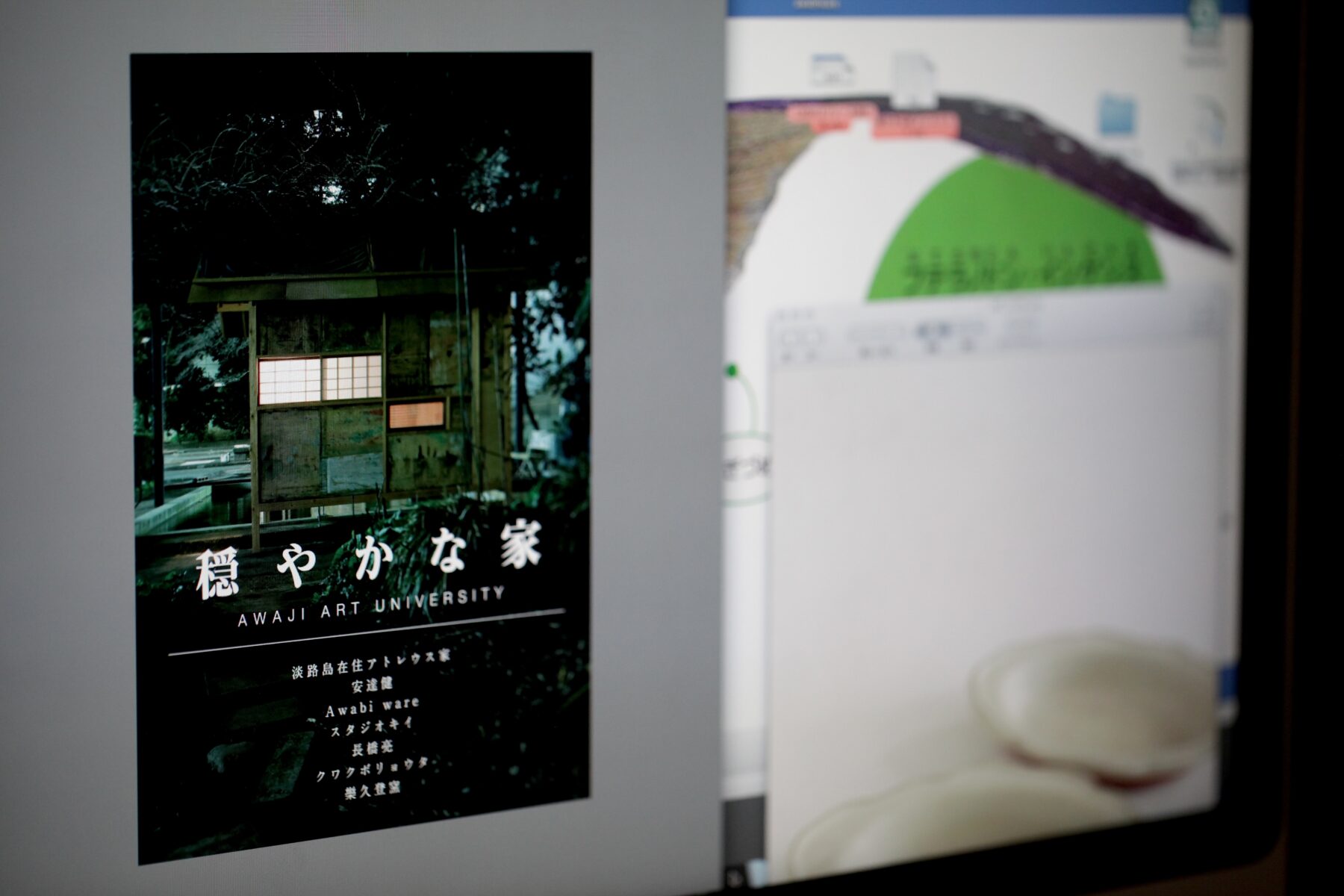

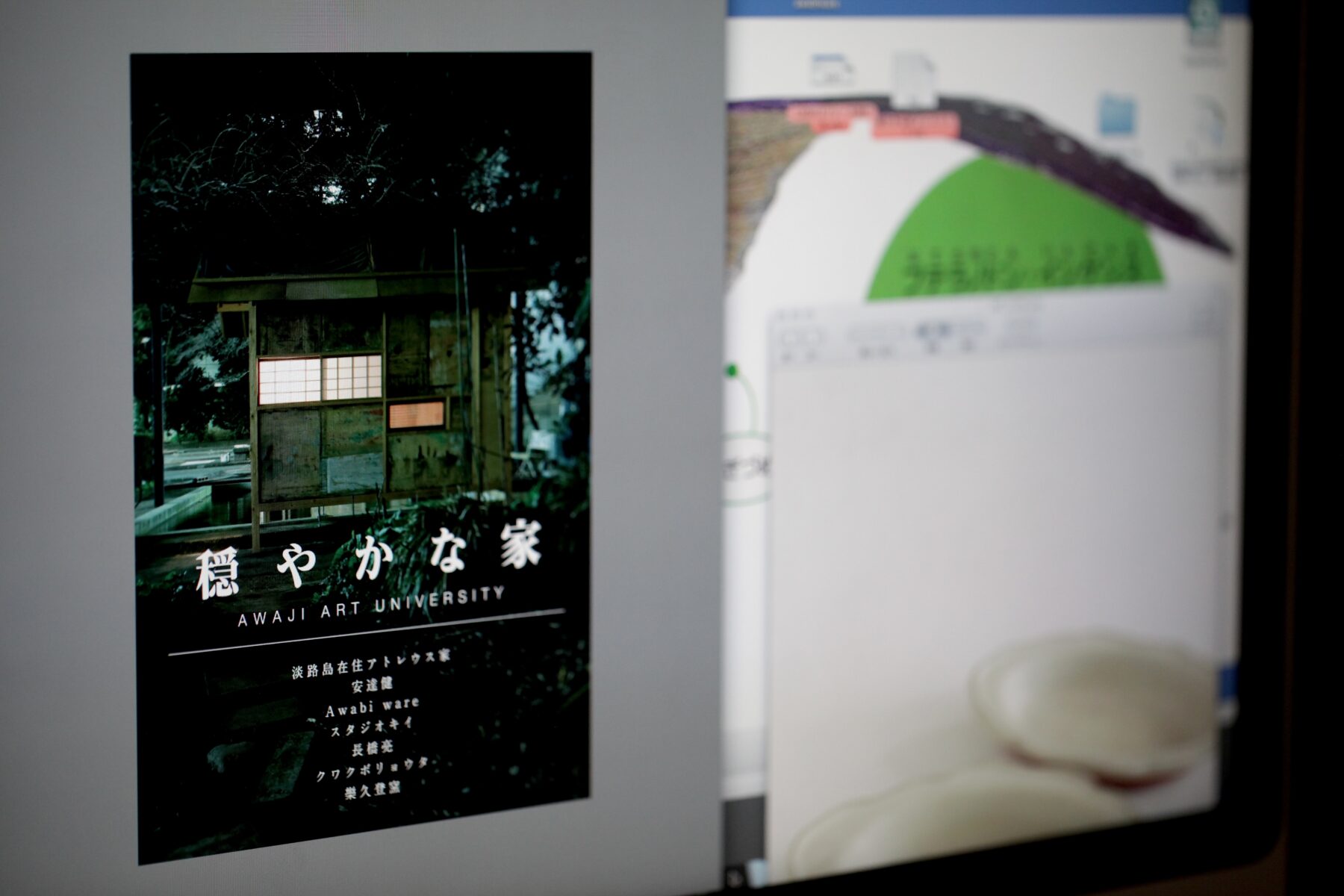

2010 「淡路島美術大学」を立ち上げる。

1. 暮らしという作品

台風の過ぎ去った暑い夏の日、大阪湾を背に急な坂道を登る途中、誰かがこちらに手を振っている。 麦ワラ帽子に水色のカッターシャツ、ジャージ、長靴、手には鍬。あまりにも周囲の環境に馴染みすぎていて、近所の農家の方かと思い車で一度通り過ぎてしまった。その人は今回のリコミンカーあわび (淡路島美術大学) 主宰、岡本純一さんだった。人懐っこい笑顔で我々を迎え入れてくれて、早速畑の説明。我々にわかり易いように、写真を撮りやすいように、取材、撮影を意識しながらの対応には感服。まるで、暮らしや畑という作品をプレゼンテーションしてもらっているような感覚になる。その美しい畑から坂道を少しあがると、自宅は見えてくる。小さいお子さん二人が我々を出迎えてくれていて、直ぐに「おかあちゃん、誰か来た!」と家に駆け込んでいく姿が見えた。

2. 淡路島へ

奥さんの寛子さんとは武蔵野美術大学の同級生。岡本さんは彫刻科、寛子さんは工芸工業デザイン科。陶芸サークルでのサークル仲間だった。「妊娠、出産がきっかけで、食事や暮らしのことを意識するようになった」と寛子さん。すこしづつ東京での暮らしに違和感を感じ始めた。「東京に住んでいた頃は5年間お隣さんと会った事がないということもあった」 岡本さんの実家が淡路島だということもあり、移住による仕事や環境の変化などの不安や躊躇はなかった。むしろ、積極的に移住を希望し、自給自足の生活を求めていた。「猿みたいに海も山も畑もある中でいきいきとする子どもをみて良かったと思う。子育てはどこにいても大変なんだけどね(笑)」 移住当初は岡本さんの実家に居候させてもらいながら、いろいろな家を探し回った。きまりかけた物件もあったが、なかなかきまらなかったという。今の家はkunono再生プロジェクトの紹介で出会うことが出来た。

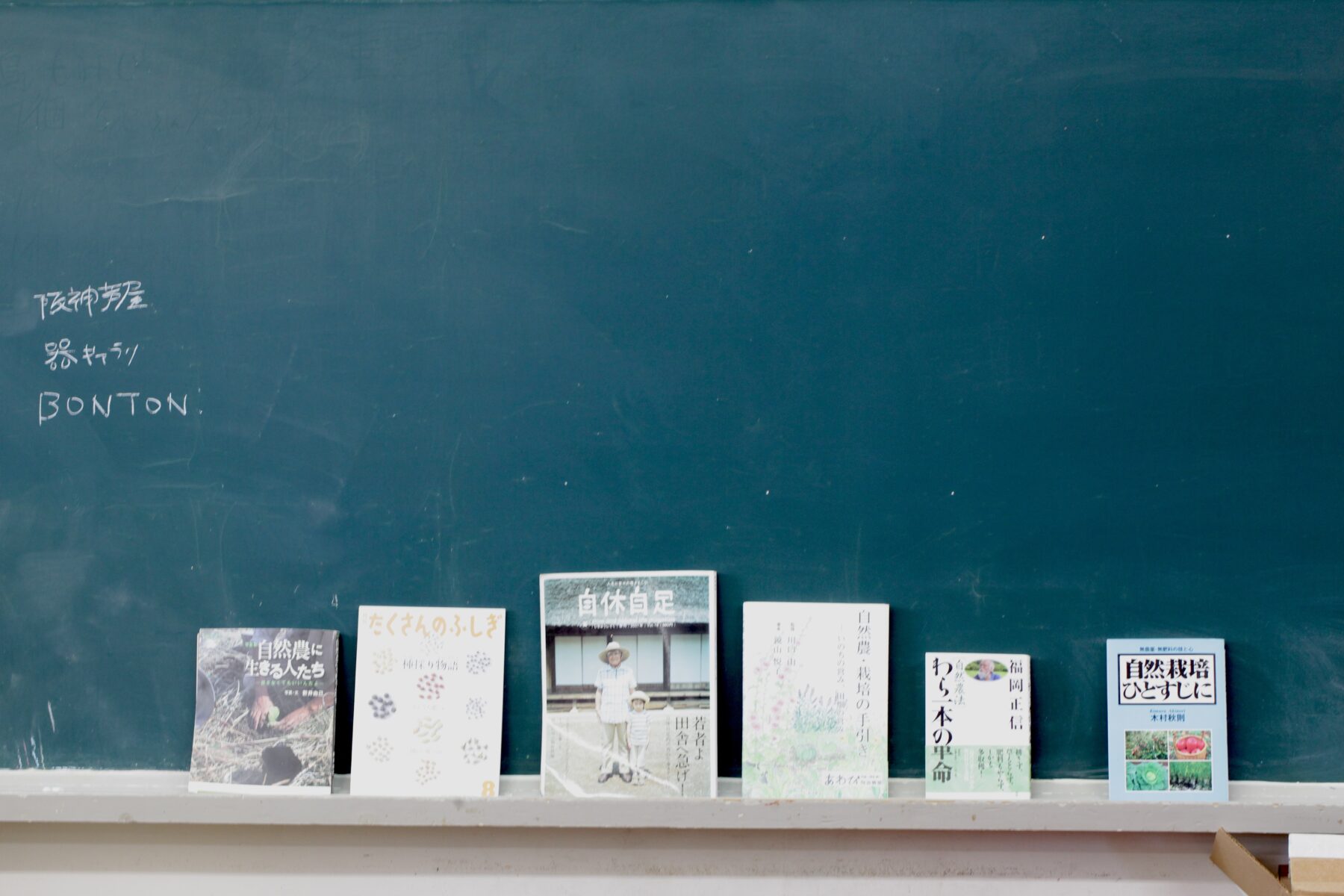

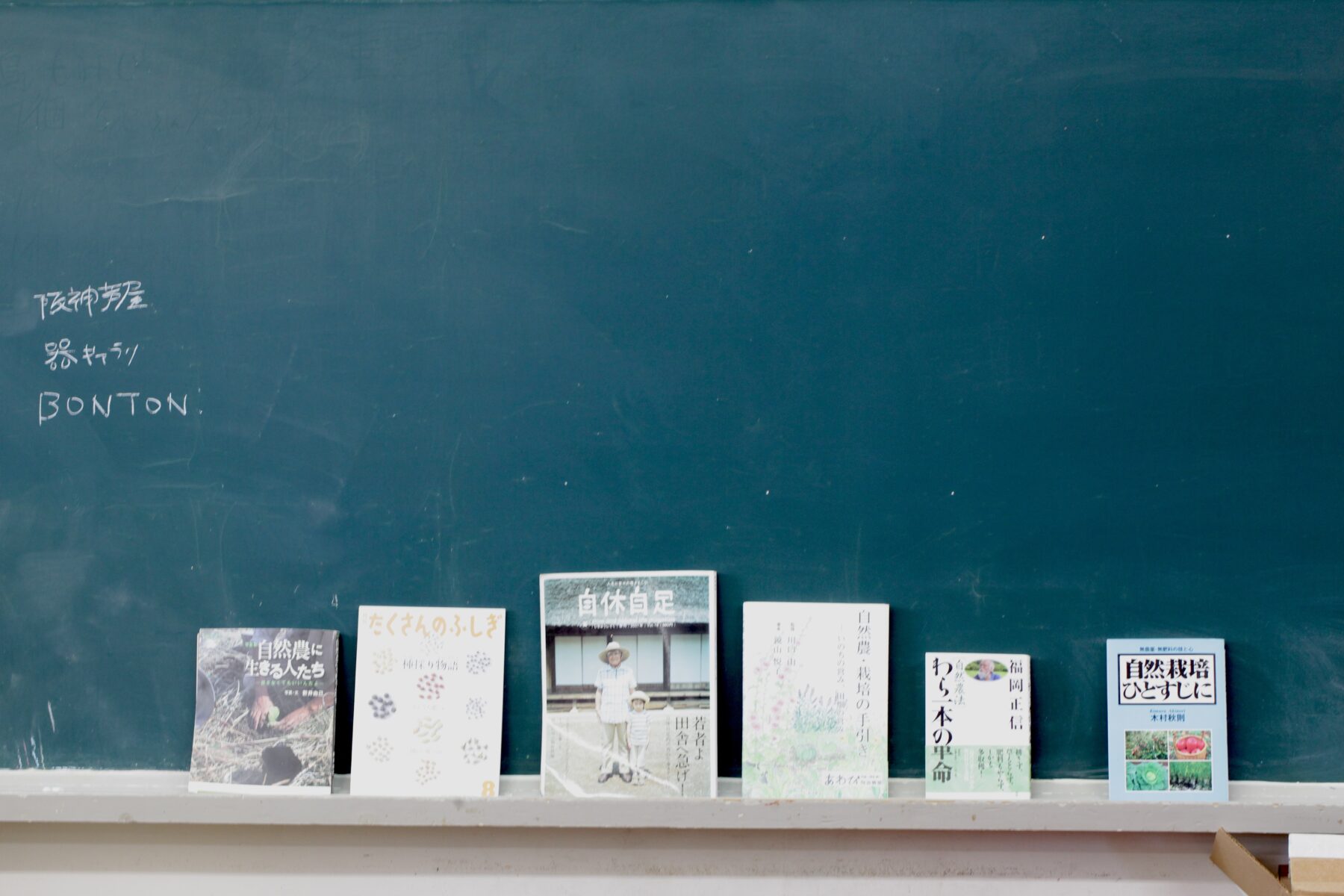

3. てづくりの暮らし

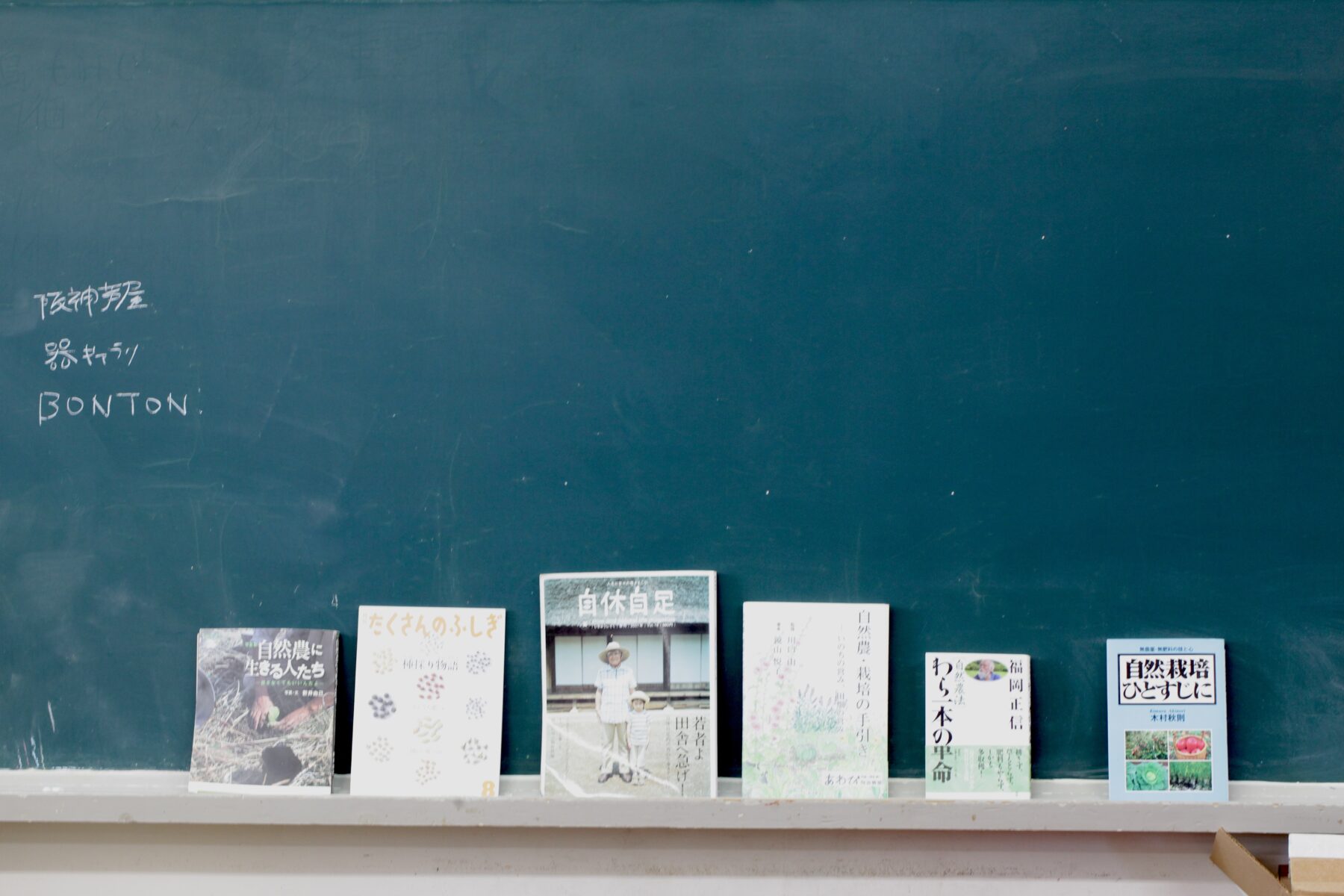

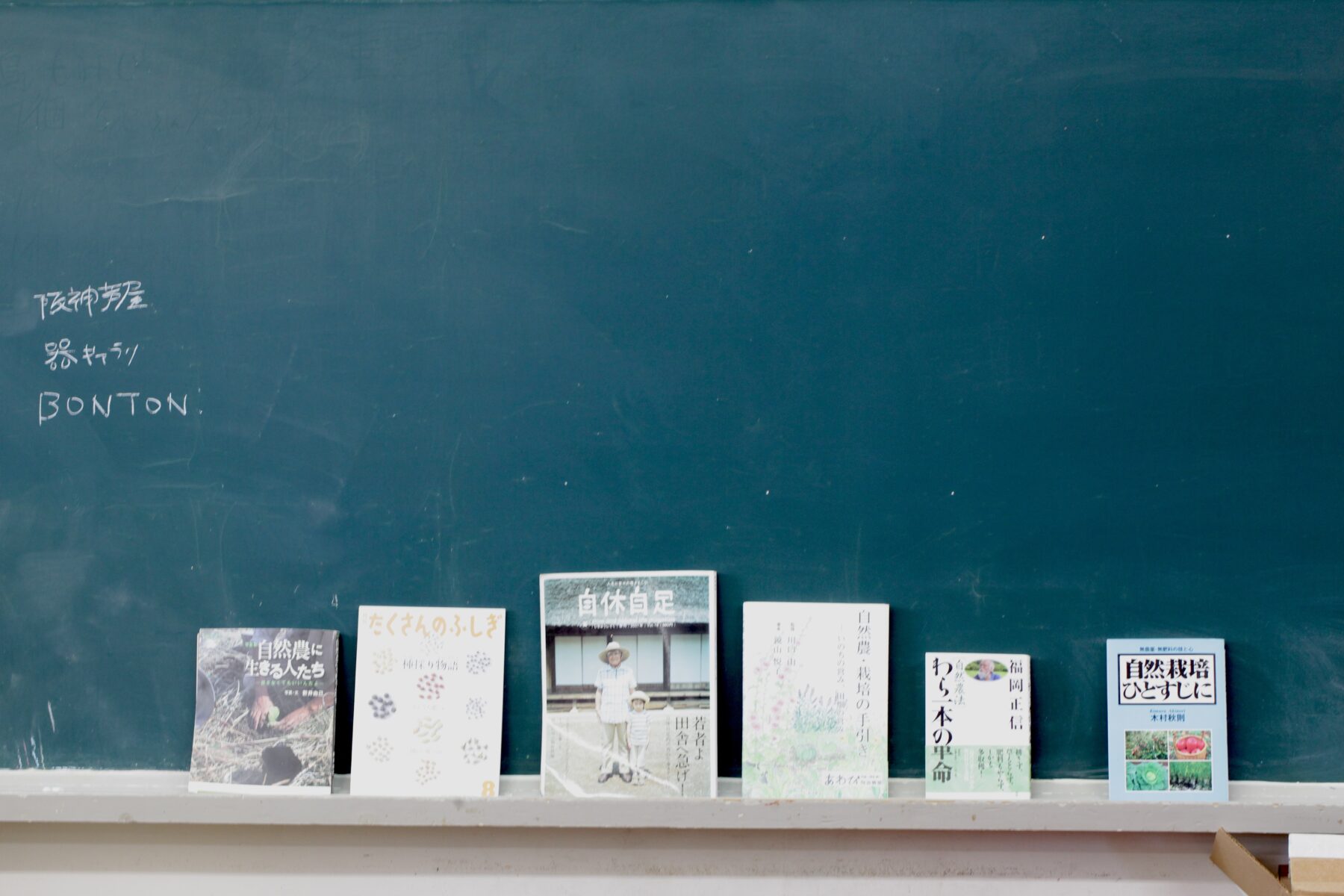

ここ淡路島、釜口に移り住む前、東京で畑を借りて有機栽培をしたり、淡路島でも自然農の会で勉強したり「農」への関心が深い。取材当時はオクラ、トマト、ナス、ゴーヤ、夏野菜も終わりかけ、秋の作付けの準備をはじめたところだそう。寛子さんと協力して育てている。 玄関先には自ら種取りされたカラカラに乾いたとうもろこし、そら豆、あさつき、エンドウの種が吊られていて、美しいオブジェのよう。取材中にキャラメルナッツクッキー、コーヒークッキーをいただいた。すべて、寛子さんの手作り。お子さん二人とも、産婆さんによって自宅出産を経験された岡本夫妻。「自宅で産むとなると、体とか、色々自己管理できないといけないから、その流れで畑も始めて暮らし方も見直した」という。岡本家の貯蔵庫には、ひろこさんお手製の梅干、味噌、果実酒、虫刺され用の薬、ヘビイチゴの焼酎漬け、万能薬びわの葉エキスなどが並ぶ。レシピなどは友達や自然食品店のお母さんから教えてもらったそう。昨年の冬、仕込んだ手作りの黒米ぬか沢庵をいただいたのだが、これまた絶品だった。まったく、岡本さんがうらやましい。

4. てづくりの家

およそ築100年の古民家。窓からは静かにきらめく海が広がり、その風がやさしくカーテンを揺らす。「越して来てずっと改装し続けてる。床も全部とっぱらって板を貼って畳をしいてもらった。壁は和紙を貼って炭を塗って膠をぬった。あとは映画を観るために白壁にしたり・・・・・」 自分達で出来るところはほとんど自分達の手作り。少しづつ、少しづつ成長していっているように、家も作品の一部なのだと改めて感じさせられる。岡本さんご自慢の手作り調理具には、寛子さんの丁寧に使い込まれた味のあるお鍋や、蒸器、土鍋が並ぶ。 大きなオーブンが印象的なキッチン。窓から差し込む光が逆行となり、それら道具のシルエットを浮かび上がらせてくれる。丁寧な暮らしが積み上げられている様子が現れていてとても美しい景色がそこ にあった。

5. AWABI

「はじめて青春しています。今楽しくって仕方がないんです」 自給自足の一環として始めた陶芸。100年後も使ってもらえる器を作りたくてやってると、現在 Awabi wareとして陶芸活動に打ち込んでいる岡本さん。東京では現代美術をメインにやりながらも、自分の表現は、生活・文化として残っていくのだろうかという疑問を抱えていた。頭で考えすぎて、美術にしても、子ども達とのWSをするにしてもどこかしっくりきていない部分があった。それが、陶芸をやりだしたら頭も体も使う。陶芸をやることによって生活と文化が繋がり始めるのを感じたという。ベトナムの800年くらい前の青磁器というものをみせていただいたのだが、昔の暮らしの中で普通に使われていた物がとても魅力的で美しい。「これからはアートとコラボしたり、今の暮らしに根ざし、日本の食卓にスッと入る器を作りたい」

6. recomincaに一言お願いします!

「移住希望者にとっては、 窓口があるのは、とてもありがたいんです。普通の人にはなかなか、いい家を探せない。移住希望者と古民家の橋渡しをしてもらいたい。もっと、成功事例をつくって空家の発掘をどんどんしていって。需要は多いと思う」

台風の過ぎ去った暑い夏の日、大阪湾を背に急な坂道を登る途中、誰かがこちらに手を振っている。 麦ワラ帽子に水色のカッターシャツ、ジャージ、長靴、手には鍬。あまりにも周囲の環境に馴染みすぎていて、近所の農家の方かと思い車で一度通り過ぎてしまった。その人は今回のリコミンカーあわび (淡路島美術大学) 主宰、岡本純一さんだった。人懐っこい笑顔で我々を迎え入れてくれて、早速畑の説明。我々にわかり易いように、写真を撮りやすいように、取材、撮影を意識しながらの対応には感服。まるで、暮らしや畑という作品をプレゼンテーションしてもらっているような感覚になる。その美しい畑から坂道を少しあがると、自宅は見えてくる。小さいお子さん二人が我々を出迎えてくれていて、直ぐに「おかあちゃん、誰か来た!」と家に駆け込んでいく姿が見えた。

奥さんの寛子さんとは武蔵野美術大学の同級生。岡本さんは彫刻科、寛子さんは工芸工業デザイン科。陶芸サークルでのサークル仲間だった。「妊娠、出産がきっかけで、食事や暮らしのことを意識するようになった」と寛子さん。すこしづつ東京での暮らしに違和感を感じ始めた。「東京に住んでいた頃は5年間お隣さんと会った事がないということもあった」 岡本さんの実家が淡路島だということもあり、移住による仕事や環境の変化などの不安や躊躇はなかった。むしろ、積極的に移住を希望し、自給自足の生活を求めていた。「猿みたいに海も山も畑もある中でいきいきとする子どもをみて良かったと思う。子育てはどこにいても大変なんだけどね(笑)」 移住当初は岡本さんの実家に居候させてもらいながら、いろいろな家を探し回った。きまりかけた物件もあったが、なかなかきまらなかったという。今の家はkunono再生プロジェクトの紹介で出会うことが出来た。

3. てづくりの暮らし

ここ淡路島、釜口に移り住む前、東京で畑を借りて有機栽培をしたり、淡路島でも自然農の会で勉強したり「農」への関心が深い。取材当時はオクラ、トマト、ナス、ゴーヤ、夏野菜も終わりかけ、秋の作付けの準備をはじめたところだそう。寛子さんと協力して育てている。 玄関先には自ら種取りされたカラカラに乾いたとうもろこし、そら豆、あさつき、エンドウの種が吊られていて、美しいオブジェのよう。取材中にキャラメルナッツクッキー、コーヒークッキーをいただいた。すべて、寛子さんの手作り。お子さん二人とも、産婆さんによって自宅出産を経験された岡本夫妻。「自宅で産むとなると、体とか、色々自己管理できないといけないから、その流れで畑も始めて暮らし方も見直した」という。岡本家の貯蔵庫には、ひろこさんお手製の梅干、味噌、果実酒、虫刺され用の薬、ヘビイチゴの焼酎漬け、万能薬びわの葉エキスなどが並ぶ。レシピなどは友達や自然食品店のお母さんから教えてもらったそう。昨年の冬、仕込んだ手作りの黒米ぬか沢庵をいただいたのだが、これまた絶品だった。まったく、岡本さんがうらやましい。

4. てづくりの家

およそ築100年の古民家。窓からは静かにきらめく海が広がり、その風がやさしくカーテンを揺らす。「越して来てずっと改装し続けてる。床も全部とっぱらって板を貼って畳をしいてもらった。壁は和紙を貼って炭を塗って膠をぬった。あとは映画を観るために白壁にしたり・・・・・」 自分達で出来るところはほとんど自分達の手作り。少しづつ、少しづつ成長していっているように、家も作品の一部なのだと改めて感じさせられる。岡本さんご自慢の手作り調理具には、寛子さんの丁寧に使い込まれた味のあるお鍋や、蒸器、土鍋が並ぶ。 大きなオーブンが印象的なキッチン。窓から差し込む光が逆行となり、それら道具のシルエットを浮かび上がらせてくれる。丁寧な暮らしが積み上げられている様子が現れていてとても美しい景色がそこ にあった。

5. AWABI

「はじめて青春しています。今楽しくって仕方がないんです」 自給自足の一環として始めた陶芸。100年後も使ってもらえる器を作りたくてやってると、現在 Awabi wareとして陶芸活動に打ち込んでいる岡本さん。東京では現代美術をメインにやりながらも、自分の表現は、生活・文化として残っていくのだろうかという疑問を抱えていた。頭で考えすぎて、美術にしても、子ども達とのWSをするにしてもどこかしっくりきていない部分があった。それが、陶芸をやりだしたら頭も体も使う。陶芸をやることによって生活と文化が繋がり始めるのを感じたという。ベトナムの800年くらい前の青磁器というものをみせていただいたのだが、昔の暮らしの中で普通に使われていた物がとても魅力的で美しい。「これからはアートとコラボしたり、今の暮らしに根ざし、日本の食卓にスッと入る器を作りたい」

6. recomincaに一言お願いします!

「移住希望者にとっては、 窓口があるのは、とてもありがたいんです。普通の人にはなかなか、いい家を探せない。移住希望者と古民家の橋渡しをしてもらいたい。もっと、成功事例をつくって空家の発掘をどんどんしていって。需要は多いと思う」

ここ淡路島、釜口に移り住む前、東京で畑を借りて有機栽培をしたり、淡路島でも自然農の会で勉強したり「農」への関心が深い。取材当時はオクラ、トマト、ナス、ゴーヤ、夏野菜も終わりかけ、秋の作付けの準備をはじめたところだそう。寛子さんと協力して育てている。 玄関先には自ら種取りされたカラカラに乾いたとうもろこし、そら豆、あさつき、エンドウの種が吊られていて、美しいオブジェのよう。取材中にキャラメルナッツクッキー、コーヒークッキーをいただいた。すべて、寛子さんの手作り。お子さん二人とも、産婆さんによって自宅出産を経験された岡本夫妻。「自宅で産むとなると、体とか、色々自己管理できないといけないから、その流れで畑も始めて暮らし方も見直した」という。岡本家の貯蔵庫には、ひろこさんお手製の梅干、味噌、果実酒、虫刺され用の薬、ヘビイチゴの焼酎漬け、万能薬びわの葉エキスなどが並ぶ。レシピなどは友達や自然食品店のお母さんから教えてもらったそう。昨年の冬、仕込んだ手作りの黒米ぬか沢庵をいただいたのだが、これまた絶品だった。まったく、岡本さんがうらやましい。

およそ築100年の古民家。窓からは静かにきらめく海が広がり、その風がやさしくカーテンを揺らす。「越して来てずっと改装し続けてる。床も全部とっぱらって板を貼って畳をしいてもらった。壁は和紙を貼って炭を塗って膠をぬった。あとは映画を観るために白壁にしたり・・・・・」 自分達で出来るところはほとんど自分達の手作り。少しづつ、少しづつ成長していっているように、家も作品の一部なのだと改めて感じさせられる。岡本さんご自慢の手作り調理具には、寛子さんの丁寧に使い込まれた味のあるお鍋や、蒸器、土鍋が並ぶ。 大きなオーブンが印象的なキッチン。窓から差し込む光が逆行となり、それら道具のシルエットを浮かび上がらせてくれる。丁寧な暮らしが積み上げられている様子が現れていてとても美しい景色がそこ にあった。

5. AWABI

「はじめて青春しています。今楽しくって仕方がないんです」 自給自足の一環として始めた陶芸。100年後も使ってもらえる器を作りたくてやってると、現在 Awabi wareとして陶芸活動に打ち込んでいる岡本さん。東京では現代美術をメインにやりながらも、自分の表現は、生活・文化として残っていくのだろうかという疑問を抱えていた。頭で考えすぎて、美術にしても、子ども達とのWSをするにしてもどこかしっくりきていない部分があった。それが、陶芸をやりだしたら頭も体も使う。陶芸をやることによって生活と文化が繋がり始めるのを感じたという。ベトナムの800年くらい前の青磁器というものをみせていただいたのだが、昔の暮らしの中で普通に使われていた物がとても魅力的で美しい。「これからはアートとコラボしたり、今の暮らしに根ざし、日本の食卓にスッと入る器を作りたい」

6. recomincaに一言お願いします!

「移住希望者にとっては、 窓口があるのは、とてもありがたいんです。普通の人にはなかなか、いい家を探せない。移住希望者と古民家の橋渡しをしてもらいたい。もっと、成功事例をつくって空家の発掘をどんどんしていって。需要は多いと思う」

「はじめて青春しています。今楽しくって仕方がないんです」 自給自足の一環として始めた陶芸。100年後も使ってもらえる器を作りたくてやってると、現在 Awabi wareとして陶芸活動に打ち込んでいる岡本さん。東京では現代美術をメインにやりながらも、自分の表現は、生活・文化として残っていくのだろうかという疑問を抱えていた。頭で考えすぎて、美術にしても、子ども達とのWSをするにしてもどこかしっくりきていない部分があった。それが、陶芸をやりだしたら頭も体も使う。陶芸をやることによって生活と文化が繋がり始めるのを感じたという。ベトナムの800年くらい前の青磁器というものをみせていただいたのだが、昔の暮らしの中で普通に使われていた物がとても魅力的で美しい。「これからはアートとコラボしたり、今の暮らしに根ざし、日本の食卓にスッと入る器を作りたい」

「移住希望者にとっては、 窓口があるのは、とてもありがたいんです。普通の人にはなかなか、いい家を探せない。移住希望者と古民家の橋渡しをしてもらいたい。もっと、成功事例をつくって空家の発掘をどんどんしていって。需要は多いと思う」