植生の調査_File04_成ケ島

2025.7.20

Researchの概要

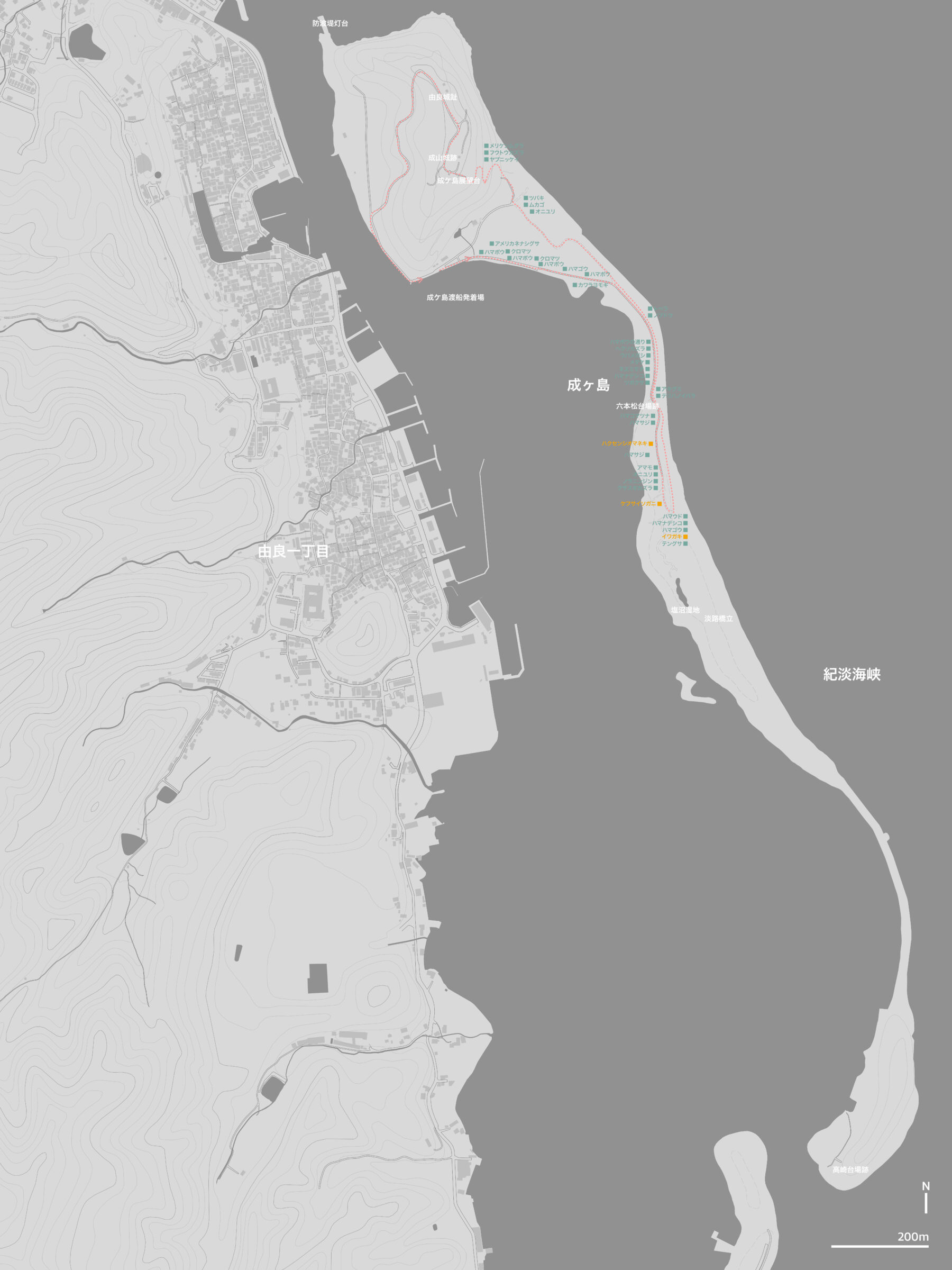

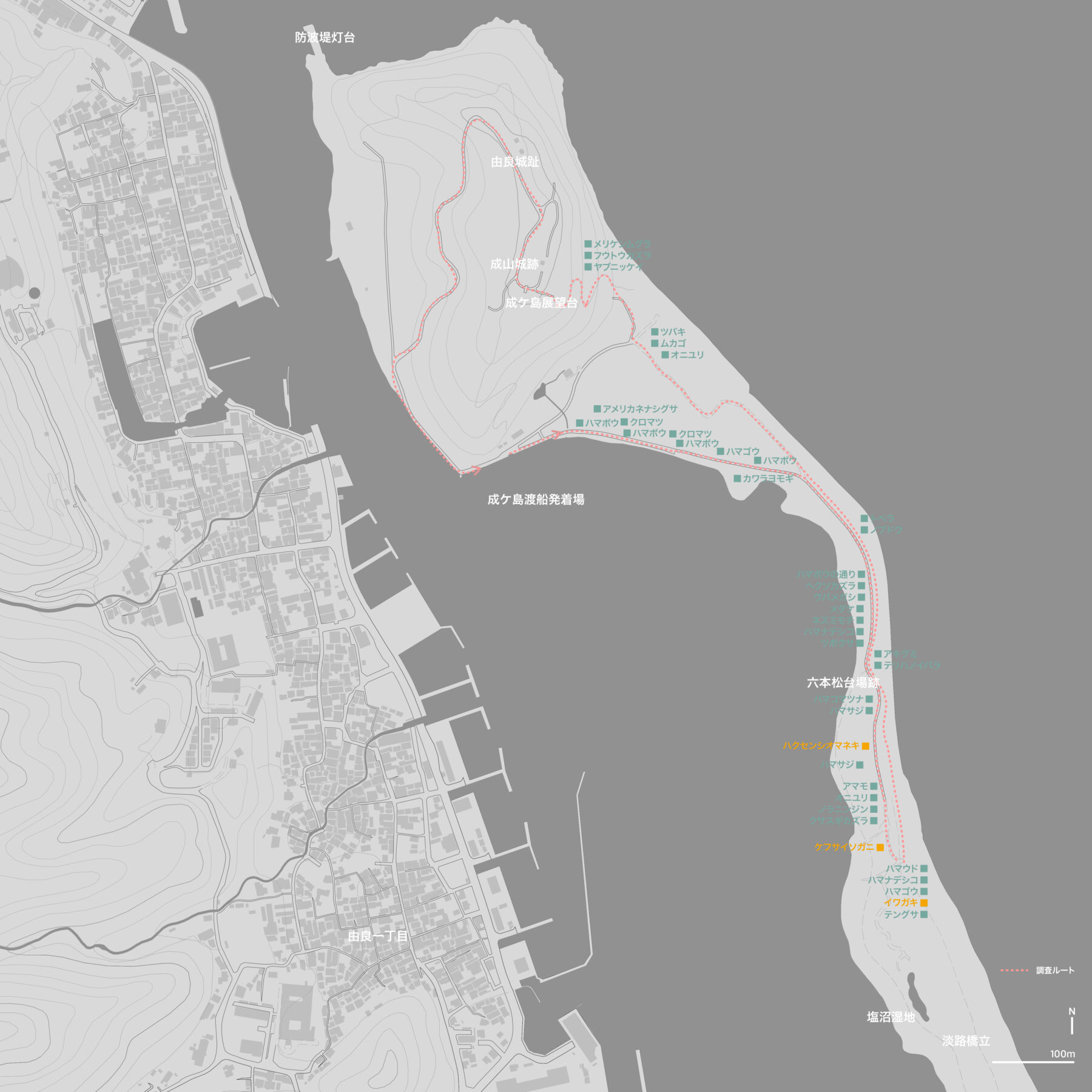

成ケ島(なるがしま)は、大阪湾の入り口に位置する淡路島東端の無人島である。地形は、北側の成山(なるやま)と南側の高崎(たかさき)を結ぶ約3kmの砂洲(さす)によって形成されており、1950年に瀬戸内海国立公園に指定されている。成山山上の展望台から「淡路橋立」と呼ばれる成ケ島を一望できる。

淡路島の中でも、自然がよく残されている成ケ島の植生、主に海岸植物を調査する。

Narugashima Island is an uninhabited island at the eastern tip of Awaji Island, located at the entrance to Osaka Bay. Its terrain is formed by about 3-kilometer-long sandbar connecting Naruyama in the north and Takasaki in the south. It was designated as part of the Setonaikai National Park in 1950. From the observation deck atop Naruyama, we can enjoy a panoramic view of Narugashima, often referred to as the “Awaji Hashidate.”

We surveyed the vegetation of Narugashima Island, particularly its coastal plants, as it is one of the areas where nature remains well-preserved on Awaji Island .

調査日2025年7月20日

ハマボウ

Hibiscus hamabo

アオイ科 落葉低木 内湾海岸に自生する塩生植物

分布 太平洋側では神奈川県以西から九州、奄美大島

日本海側では、長崎県対馬、島根県隠岐諸島以南

高さ 1~3m

兵庫県版レッドデータブック(2003) Aランク 絶滅危惧I類

花期は7~8月ごろで、黄色い花を咲かせる。

花は午前中に咲き、午後になるとしぼんで花はオレンジ色になる。個々の花の寿命は1日だが、花期の間は次々と開花する。

ハマボウの通り

ハマボウは樹皮、繊維が強く、硬く折れにくい。枝はよく分かれ内側はうっそうと茂る。

台風などで倒れても、横に広がって伸びていく。

メダケ、シロダモ、ネズミモチなどと共に構成されており、通り抜けできる。

ハクセンシオマネキ

Uca lactea lactea

エビ目スナガニ科 落葉低木

生息域 河口域 泥まじりのやや堅い砂浜か転石地帯

大きさ 甲長12mm、甲幅18mm

環境省レッドリスト(2007) 絶滅危惧Ⅱ類

気温が高くなる5〜11月になると巣穴から出てくる。

オスの片方の鋏脚が極端に大きく、繁殖期の6~8月に、潮が引いて表面が乾いたら巣穴から出てきてウェービングをする様子が見られる。

塩沼湿地(えんしょうしっち)

2005年までは天然の干潟で潮干狩り(アサリ)が楽しめた。

明治時代には「入浜式塩田」という方法で製塩も行われていたことがあるそう。「入浜式塩田」とは、江戸時代初期から、昭和30年ごろまで瀬戸内海沿岸の地域で行われていた製塩法で、潮の干満を利用して、海水を自動的に塩浜へ導入する方式。

カワラヨモギ

Artemisia capillaris

キク科 多年草

分布 青森県日本海以南、四国、九州、琉球列島 海岸や河岸の砂地

高さ 20~60cm

独特の香りを持ち、和製ハーブとして食用にされたり、消炎や痒み止めの生薬として利用されている。

ハママツナ

Suaeda maritima

ヒユ科 一年草

分布 宮城県以南の太平洋岸、四国、九州、琉球列島 海岸の砂地

高さ 20~60cm

兵庫県版レッドデータブック(2020) Bランク 絶滅危惧I類

淡路島で観察できるのは、成ケ島と津井の海岸のみ。海水が侵入する汽水域の泥土城に生息する。ハマサジなどと群落を形成している代表的な塩生植物。

花は9~11月ごろ、枝上部の葉の付け根に集まってつく。この日は7月だが、花芽がついているのが観察できた。

ハマサジ

Limonium tetragonum

イソマツ科 多年草

分布 太平洋岸では宮城県、福島県と愛知県以西

日本海側では島根県と山口県、四国、九州、南西諸島

高さ 30~60cm

兵庫県版レッドデータブック(2020) Cランク 準絶滅危惧

ロゼット状の根生葉で、茎はほとんど伸びず、緑色の花茎を立てる。花期は9~11月で、多数の花茎の先端に穂状花序を付ける。

ノラニンジン

Daucus carota

セリ科 多年草

分布 西アジアからヨーロッパ原産 日本全国に分布

高さ 120cmほど

野菜のにんじんの野生種。茎葉や花はにんじんと同じだが、根は直径1cmほどと細く、食用にはならない。

クサスギカズラ

Asparagus cochinchinensis

キジカクシ科 つる性の多年草

分布 関東地方南部、四国、九州、沖縄諸島 海辺の砂地

高さ 1~1.5m

茎は下部が木化し、上部はつる性となる。杉のような葉をつけることから「草杉蔓」と名付けられたとされる。野菜のアスパラガスと同じ仲間。

海岸景観樹林

兵庫県版レッドデータブック Bランク

大阪湾内に唯一残る未整備海岸で、人工構築物のない自然海岸が400m砂浜の状態で残っている貴重な場所。アカウミガメの産卵のために上陸する場所にもなっている。

ツボクサ

Centella asiatica

セリ科 多年草

分布 関東以西から琉球、小笠原 道端や野原など

高さ 20~30cm

匍匐茎をもち、節から根と葉を出す。インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」で古くから利用されてきた薬用植物。東南アジアでは食用される。

アキグミ

Elaeagnus umbellata

グミ科 落葉低木

分布 日本全土 山野や河原

高さ 2~3m

日当たりの良い場所に群生することが多く、痩せ地でもよく育つ。小枝は、灰白色で、葉の裏は鱗状毛が敷き詰められており、銀白色に見える。

9~11月ごろに朱色から赤色に熟す果実は食用される。

ハマゴウ

Vitex rotundifolia

シソ科 常緑小低木

分布 本州、四国、九州、琉球諸島の海岸の砂浜

高さ 1mほど

海岸の砂地に群生する。花期は7~9月で紫色の花が開花が見られた。葉は対生し、両面に毛があり、裏面は特に銀白の柔らかな毛で覆われている。ハマゴウが潮風や乾燥に耐えるのはこの毛による。 花や葉に芳香があり、古くは線香の材料として使われていた。

実にも強い芳香があり、かつて貴族が集めて枕にして使用していたとか。灰汁は染料に使える。

トベラ

Pittosporum tobira

トベラ科 常緑低木

分布 本州関東以西、四国、九州、琉球諸島の海岸

高さ 2~3m

枝や葉には臭気があり、節分や大晦日にヒイラギの代わりに厄除けに使うこともある。

花期は4~6月で、雌雄異株で雄木には雄花、雌木には雌花を咲かせる。未熟な黄色い果実が、11月ごろには熟して決裂し、粘性のある赤い種子が現れる。

ツバキ

Camellia japonica

ツバキ科 常緑小高木

分布 本州、四国、九州、南西諸島の沿岸沿いや山地

高さ 5~10m

日本原産。

「ツバキ」の名前は、厚みのある葉「厚葉木(あつばき)」や、艶やかな葉「艶葉木(つやばき)」、光沢のある葉「光沢木(つやき)」が訛ったなどと言われている。種子から油が取れ、食用や整髪料として使われる。木灰は、日本酒の醸造や染めの媒染剤にも用いられる。

オニユリ

Lilium lancifolium

ユリ科

分布 北海道から九州の平地や低山

高さ 1~2m

花期は7~8月で、花弁はオレンジ色で暗紫色の斑点がある。種子ではなく、葉の付け根に暗紫色に球根のような形のムカゴを作る。食用にもなる。地下茎も百合根として食用される。